병자호란은 인조 14년(1636년) 청나라가 9년 전 정묘호란에 이어 두 번째로 조선에 침입해 일어난 전쟁이다. 당시 조선은 정묘호란 이후 청과 형제관계를 맺었지만 명나라와의 의리를 지켜야 한다는 척화파(斥和派)가 여전히 힘을 얻고 있었다. 명이 이미 중원의 종이호랑이로 전락했지만 오랜 종주국일 뿐 아니라 임진왜란에서 나라를 구해준 재조지은(再造之恩)을 입었기 때문에 저버릴 수 없다는 이유에서이다. 힘을 길러 후일을 기약하자는 주화파(主和派)가 있었지만 중립외교파인 광해군을 폐위한 인조반정 조정에서 받아들여지지 않았다. 이를 간파한 청 태종이 중원공략을 위한 배후의 우환을 없애야 한다는 전략에서 군사를 일으킨 것이다.

청군이 압록강을 건넌 지 10여 일만에 서울 부근에 다다르자 주화파인 이조판서 최명길(崔鳴吉)이 사신으로 나아가 시간을 버는 사이에 인조는 세자와 백관을 대동하고 남한산성으로 도망쳤다. 이에 청군은 아무런 군사적 저항도 받지 않고 서울에 입성해 한강을 건너 남한산성을 포위했다. 각 도에서 올라오던 관군들이 목적지에 이르기도 전에 무너져 조정은 고립무원에 빠지게 되었다. 명나라의 구원마저도 기대할 길이 없자 마침내 강화론이 일어나기 시작했다.

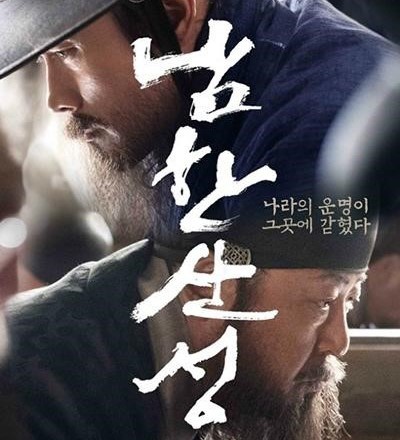

이에 예조판서 김상헌(金尙憲)을 중심으로 하는 척화파들은 오랑캐에게는 결코 항복할 수 없다고 반대하였다. 최명길이 항복문서를 쓰면 김상헌이 찢어버리는 화전 양론이 맞서다가 강화도까지 함락되자 인조는 마침내 항복을 결심하게 되었다. 그리고 청 태종 앞에서 무릎을 세 번 꿇으면서 아홉 번 이마를 조아리는 ‘삼배구고두례’를 하였다. 이처럼 나라가 풍전등화인데도 현실주의자와 이상론자들이 대립하던 당시의 모습은 김 훈의 소설을 각색한 영화 ‘남한산성’에 생생히 담겨져 있다.

영화에서는 주화파나 척화파 공히 애국하는 마음에서는 같다는 점을 암시하고 있다. 그러나 현실에서도 과연 그럴까? 척화파의 주장대로였다면 조선은 멸망하고 청국에 복속되지 않았을까? 나라의 운명은 차치하고 백성들의 고통을 어떠하였을까? 임진왜란으로 이미 피폐해질대로 피폐해진 민생은 아예 도륙이 나고 말았을 것이다. 그런 상황에서 척화파의 주장은 한낱 망상에 지나지 않는다. 난국을 타개할 현실적인 대책은 없이 오로지 성리학적 대의명분에만 집착하였던 것이다.

그러나 참으로 아이러니한 것은 그 이후의 조선이다. 명나라가 멸망한 다음에도 청을 부정한 채 조선이 명을 대신한다는 어처구니없는 소중화(小中華)에 빠져 국제정세 변화와 서양문물의 발전을 외면하였다. 더 이상한 것은 누란의 위기에서 그나마 나라를 구해낸 주화파는 선비들의 조롱거리가 되고 척화파의 의리와 명분은 대대로 칭송되었다는 사실이다. 정조의 총애로 순조의 장인이 되어 안동김씨(정확하게는 안동 김씨와 다른 장동 김씨) 60년 세도를 열어 조선 멸망의 단초를 제공한 김조순이 바로 김상헌의 증손인 영의정 김창집의 4대손이라는 사실이 이를 반증해 주고 있다.

일제에서 해방된 이후 한반도 반쪽에서나마 자유민주주의 국가를 건설하고 세계에서 가장 가난한 나라 중 하나이던 대한민국을 경제부국으로 만드는데 결정적 역할을 한 이승만과 박정희를 반민족·독재로 몰아 매도하고, 인권·평등·통일만을 명분으로 삼고 있는 이른바 민족주의·민주화 세력이 득세한 지금의 세태와 너무 닮아 있는 것 같아 왠지 두렵다.

<저작권자 이슈게이트 무단전재 및 재배포 금지>

따뜻하고 바른 사회를 위한 불편부당 시대정론지 이슈게이트